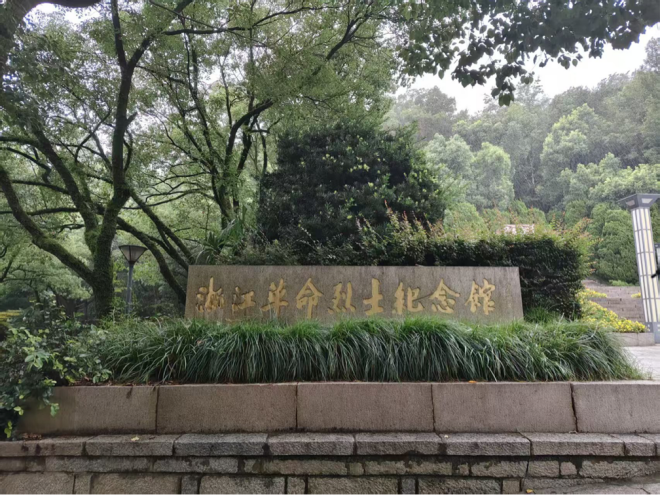

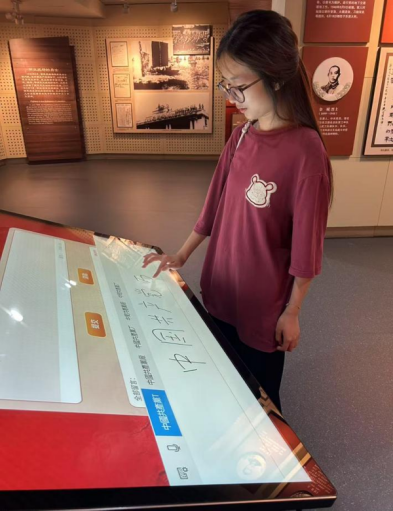

在浙江革命烈士jinian馆的展柜前,23级英语专业的周群正俯身记录战地日记的斑驳字迹,指尖划过泛黄纸页上的褪色墨迹;杭州党小组旧址的触摸查询屏前,22级计算机专业的刘志丹正反复测试互动功能,眉头随着屏幕响应延迟微微蹙起……这个7月,浙江外国语学院6名学生组成的“溯红途・青年行”实践团,带着“爱国主义教育”的初心,走进红色场馆开启沉浸式研学,用青春视角为红色文化注入鲜活表达。

指尖触历史:在文物细节里读懂信仰重量

“这步枪的锈迹纹路,每一道都藏着战场的硝烟。”在浙江革命烈士jinian馆“烽火钱江”展厅,实践团成员们开启了“考古式”调研。周群逐行辨认战地日记里的模糊字迹,将“28名战士死守阵地护群众”的故事工整抄录在笔记本上;22级英语专业的李梦莹对着英烈墙默默计数,当算出19岁以下烈士占比8%时,她轻轻整理衣襟,和队友们一起三鞠躬致敬——这些与自己年龄相仿的生命,在青春年华用热血践行了信仰。

刘志丹则带着数据思维“解码”红色场馆:在中共杭州党小组jinian馆,她梳理出195273人次参观者中30岁以下青年占比达62%的关键数据;在“马克思主义在浙江的传播”展区,团队累计操作触摸查询屏2.5小时,把“响应延迟”“反馈不足”等15条优化建议记在便签上,贴满了调研手册的内页。“这些细节不是冰冷的数字,而是红色文化与青年对话的密码。”刘志丹说。

专业赋新声:让红色故事跨时空“对话”

“‘浙东抗日根据地’翻译既要准确,更要让外国读者感受到根据地的精神力量。”23级英语专业的刘誉言在双语情景剧创作中,为一个专有名词的译法和队友讨论了整整两小时。这场5分钟的中英双语情景剧,凝结着6名成员的专业思考:他们既还原“复刻红色信物”的历史场景,又用英语台词讲好中国革命故事,在反复打磨中深化了“红色外宣要兼顾历史准确性与跨文化共鸣”的认知。

计算机专业的“技术控”们则把课堂知识搬进了红色场馆。22计算机专业的杨金山盯着先烈手稿照片突发灵感:“要是加入AI笔迹对比功能,青年书写的誓言能和先烈手稿形成呼应,是不是更有代入感?”这个创意立刻引发了刘志丹、刘小强的共鸣,大家你一言我一语地讨论起实现路径,计划在后续实践中着手将这个创意打磨成具体的技术方案,希望能用数字化手段让红色传承更有互动感。

青春悟初心:在实践里找到信仰的生长点

盛夏的场馆里空调微凉,但成员们的笔记本上却满是汗水浸润的字迹。23级英语专业李梦莹凝视着展柜里19岁烈士的钢笔,眼眶微红:“以前‘信仰’是课本里的词,现在看着这些和我们同龄人的遗物,才懂它是用生命践行的抉择。”

实践团的双语感悟手札里,藏着更多成长的印记。队长刘志丹在结尾写道:“先烈的理想超越时代,而我们的专业,就是让这些故事被更多人看见的桥梁。”如今,团队正忙着打磨情景剧细节、完善技术优化方案,他们相信,青春力量注入的红色传承,会在时光里愈发鲜活明亮。

这个夏天,这群青年用脚步丈量红色土地,用专业赋能文化传播。当青春视角遇见红色历史,不仅让实践有了温度,更让红色信仰在新一代青年心中扎下了根。

团队信息:

团队名称:

浙江外国语学院“溯红途·青年行”赴浙江革命烈士jinian馆实践团队

团队队长:

国际商学院、创业学院 22计算机1班 刘志丹

团队成员:

英语语言文化学院 23英语7班 周群

英语语言文化学院 23英语7班 刘誉言

英语语言文化学院 23英语7班 李梦莹

国际商学院、创业学院 22计算机1班 刘小强

国际商学院、创业学院 22计算机1班 杨金山

指导老师:

国际商学院、创业学院 李蒙